今年4月,苏州太仓警方接到报警,李女士的儿子在家上网课时,连续两天通过手机免密支付方式,多次向某直播平台充值,而后打赏一名游戏主播,花费共计20668元。经警方积极协调和帮助,直播平台核实情况后,将20668元全额退还。2021年7月,扬州宝应警方接到辖区居民报警称,10岁的女儿在某短视频平台被“骗”了一万元,民警查阅转账记录得知,报警人的短视频账号4个小时内在同一直播间支出37次,共计9998元。经询问原来报警人自认为文化水平低,平时基本让女儿帮忙设置手机,年仅10岁的女儿知道支付密码,并且把这些钱用来打赏主播了。经过警方和平台沟通,最终这笔钱也退还回了报警人账户。

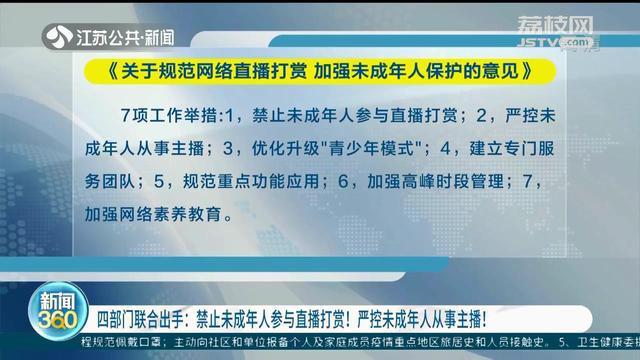

在近期四部门新发布的《关于规范网络直播打赏 加强未成年人保护的意见》就明确了7项工作举措,分别是:1,禁止未成年人参与直播打赏;2,严控未成年人从事主播;3,优化升级“青少年模式”;4,建立专门服务团队;5,规范重点功能应用;6,加强高峰时段管理;7,加强网络素养教育。

江苏三省律师事务所律师周晓娇认为,本次《意见》对互联网主体平台的监管责任是着重加强的,比如严格禁止或者严控未成年人从事主播活动,另外从监管上来说严格落实实名制的要求,包括需要建立一个专门的服务团队。

律师表示,在互联网直播快速发展的当下,因为平台自身和监管不到位的原因,未成年人侵权事件发生后维权难度通常也都很大。本次《意见》明确:严格落实实名制要求,禁止为未成年人提供现金充值、“礼物”购买、在线支付等各类打赏服务;平台不得为未满16周岁的未成年人提供网络主播服务,为16至18周岁的未成年人提供网络主播服务的,应当征得监护人同意;平台应增加适合未成年人的直播内容供给,严格内容审核把关流程,并优化模式功能配置等等。这些要求,也会为司法实践提供很大帮助。

周晓娇律师说,在本《意见》出台之前,未成年人打赏,或者未成年人利用成年人账户打赏,对于未成年人家属来说他们是要举证证明,是未成年人用了自己的账户或者家长的账户打赏,在这个时候举证责任就相对困难。本意见出台以后,其实是将问题进行了前置,现在是互联网平台,首先要严格核实未成年人实名制账户和未成年人利用家长账户进行打赏,要求有严格核实的前置问题。

前两年,“3岁女童被喂到70斤当吃播赚钱”的事件曾引发热议,相关部门也介入调查和处理。但炒作“网红儿童”的行为,一直存在。自2021年6月至11月,相关监管部门多次呼吁,要纠正借儿童“直播炒作”的问题。我们也注意到,新的《意见》也明确了要严控未成年人当主播的行为,希望《意见》的进一步落实,能够切切实实保护未成年人的成长。

直了网

直了网 6月8日,2023透明商业全球生态大会暨首届全国“透明工厂”创新论坛在苏州举行。

6月8日,2023透明商业全球生态大会暨首届全国“透明工厂”创新论坛在苏州举行。  5月24日,艾多美(中国)品牌研发中心奠基仪式在烟台艾多美产业园顺利举办。艾多美董事长朴韩吉与烟台市政府各级领导出席奠基仪式。

5月24日,艾多美(中国)品牌研发中心奠基仪式在烟台艾多美产业园顺利举办。艾多美董事长朴韩吉与烟台市政府各级领导出席奠基仪式。  近日,东方红公司研发生产的航天生物制品——航天东方红牌钙维D胶原片(原航力片),经新技术新产品(服务)认定小组评审及社会公示后,荣获北京市新技术新产品(服务)证书。

近日,东方红公司研发生产的航天生物制品——航天东方红牌钙维D胶原片(原航力片),经新技术新产品(服务)认定小组评审及社会公示后,荣获北京市新技术新产品(服务)证书。  5月10日至14日,2023年中国品牌博览会在上海世博展览馆开展。品牌有约,“青字号”品牌也一路东行,在黄浦江畔绽放大美青海的独特魅力。

5月10日至14日,2023年中国品牌博览会在上海世博展览馆开展。品牌有约,“青字号”品牌也一路东行,在黄浦江畔绽放大美青海的独特魅力。